সিল্কসিটিনিউজ ডেস্ক:

যশোর আর নদীয়ার মাঝে যে ইছামতী নদী, তারই পাড়ে ছিল মোল্লাহাটির নীল কুঠি, ছিলেন কুঠির সাহেব আর মেমসাহেবও।বাংলায় নীল বিদ্রোহ অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও সব নীলকরেরা তখনও ভারত ছেড়ে যায়নি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা শেষ উপন্যাস ইছামতীতে ওই মোল্লাহাটি নামের কাল্পনিক গ্রামটির বর্ণনা রয়েছে।

ওই গ্রামেরই ‘মুখ্যুজ্জে পাড়া’তে একদিন কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া গিয়েছিল।

বিভূতিভূষণ তার কল্পনার এক চরিত্র ‘ভবানী’কে পাঠিয়েছিলেন কে কাঁদছে, তা দেখতে।

ভবানী “কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন – ফণিকাকার বড় জ্যাঠাই জাহাজডুবি হয়ে মারা গিয়েচেন, গণেশ খবর নিয়ে এল।

“তিলু বললে – ওমা, সে কি? জাহাজডুবি?”

প্রশ্নের জবাবে জানা গেল যে ‘সার জন লরেন্স’ বলে একখানা জাহাজ ডুবে গেছে পুরী যাওয়ার পথে, বহু লোক মারা গেছেন।

তারপরে বিভূতিভূষণ তার কল্পনার এক চরিত্রের মুখে সংলাপ লিখেছিলেন, “ওগো এ গাঁয়েরই তো লোক রয়েচে সাত-আটজন।

টগর কুমোরের মা, পেঁচো গয়লার শাশুড়ি আর বিধবা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি, রাজু সর্দারের মা, নীলমণি কাকার বড় বৌদিদি। আহা পেঁচো গয়লার মেয়ে ক্ষেন্তির ছোট ছেলেটা সঙ্গে গিয়েচে মায়ের – সাত বছর মাত্তর বয়স।“

‘ইছামতী’ উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহার করা বানানই রাখা হল।

ওই উপন্যাসেই আছে যে, কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল মোল্লাহাটি গ্রামের নানা পাড়ায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাহাজডুবির ঘটনা তার উপন্যাসে কাল্পনিক গ্রামে, কল্পনার চরিত্রদের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটা কল্পকাহিনী নয়।

সেসময়ে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল বাংলার বহু গ্রামে, শহর কলকাতাতেও।

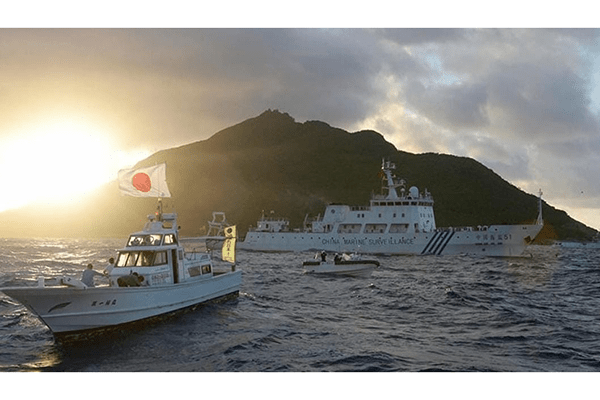

আজ থেকে ঠিক ১৩৭ বছর আগে, ১৮৮৭ সালের ২৫শে মে তারিখে ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজটি কলকাতা থেকে পুরীর পথে ভয়াবহ এক ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে ডুবে যায় ভাগীরথীর মোহনার কাছে সাগর-দ্বীপ অঞ্চলে।

জাহাজ কোম্পানির হিসাব মতো প্রায় সাড়ে সাতশো যাত্রী ছিলেন। তাদের কেউই আর বেঁচে নেই বলে সে সময়কার সংবাদপত্রগুলো লিখেছিল।

যদিও এই প্রতিবেদনের জন্য ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে বিবিসি বাংলা খুঁজে পেয়েছে এমন কয়েকজনের নাম-পরিচয়, যারা জীবিত ফিরে এসেছিলেন বা ভাগ্যক্রমে ওই জাহাজে তাদের ওঠা হয় নি।

সে কথা পরে বলব।

ওই জাহাজডুবির প্রায় ২৫ বছর পরে ‘টাইটানিক’ ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ‘স্যার জন লরেন্স’ ডুবে যাওয়াই ছিল সে সময়ের সব থেকে বড় দুর্ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়েই লিখেছিলেন ‘সিন্ধুতরঙ্গ’ কবিতাটি, সেটি উৎসর্গ করেছিলেন ওই ডুবে যাওয়া জাহাজের যাত্রীদেরই।

“এটা পূর্ব গোলার্ধে সেই সময়ে সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক জাহাজডুবি ছিল ঠিকই, তবে আমার যোগাড় করা তথ্য অনুযায়ী ওই ওড়িশা উপকূলে মোট ১৩০টি জাহাজডুবি হয়েছিল। এই তথ্য আমি পেয়েছি ব্রিটিশ অ্যাডমিরালিটি থেকে, যারা যুক্তরাজ্য থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দিকে কোন জাহাজ কবে যাচ্ছে, তাদের যাত্রাপথ, মানচিত্র তৈরি করে দেওয়া এসবের দায়িত্বে থাকত,” বলছিলেন ওড়িশার গবেষক ও লেখক অনিল ধীর।

পুরীর মন্দির দর্শনে যাচ্ছিলেন যাত্রীরা

তখনও হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে ট্রেন যোগাযোগ সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি। ওড়িশার কটক, যেখান থেকে এখন পুরীর দিকে রেললাইন চলে যায়, হাওড়া স্টেশন থেকে সেই পর্যন্ত রেল চলাচল তো শুরু হবে ‘স্যার জন লরেন্স’ ডুবে যাওয়ার প্রায় ১২-১৩ বছর পরে, ১৮৯৯-১৯০০ সাল নাগাদ।

তার আগে বাংলার হিন্দু তীর্থযাত্রী, যারা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন, তাদের হয় গরুর গাড়িতে – পায় হেঁটে যেতে হত গোটা পথ। এই যাত্রীদের কথা ভেবেই বেশ কয়েকটি জাহাজ কোম্পানি চালু করেছিল স্টিমার পরিষেবা।

স্টিমার চালু হওয়ার পরে বাংলার অনেক মানুষই নারী আর শিশুদের নদী-সমুদ্র পথে পাঠিয়ে দিতেন আর পুরুষরা যেতেন স্থলপথে গরুর গাড়ি চেপে।

গবেষক অনিল ধীর বলছিলেন, “এইসব স্টিমারগুলোর বেশিরভাগই ছিল বহু ব্যবহৃত, প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে যাওয়া জাহাজ।

বহু দিন অন্যান্য রুটে চলাচলে পরে সেগুলোকে এখানে ছোট ছোট যাত্রাপথের জন্য ব্যবহার করতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। স্যার জন লরেন্স ছিল সেরকমই একটা স্টিমার।“

কলকাতায় গঙ্গার ঘাট থেকে স্টিমার ছেড়ে তা পৌঁছত ওড়িশার চাঁদবালিতে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার বই ‘অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান’ নাম বইটিতে ওই যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন।

ওই বইয়ের যে ইন্টারনেট সংস্করণ পাওয়া যায়, তা অবশ্য ছাপা হয়েছে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির ৬৪ পাতায় মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, “তখনকার দিনে পুরীতে যাইতে হইলে জাহাজে করিয়া চাঁদবালি পর্য্যন্ত গিয়া, পরে গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হইত।“

সেদিন, ২৫শে মে, যেদিন ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজ কলকাতার দূর্গাপ্রসাদ ছোটেলাল ঘাট থেকে রওনা হল, তার কিছুদিনের মধ্যেই আষাঢ় মাসে জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা। তাই ভিড়ে ঠাসা ছিল জাহাজ।

ইংরেজি কাগজের প্রথম পাতায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন ছাপা হত চাঁদবালির দিকে কোন জাহাজ কবে ছাড়বে। একইভাবে কলকাতা থেকে সরাসরি লন্ডন যাবে বা ভূমধ্য সাগর দিয়ে ইউরোপ যাবে কোন জাহাজ অথবা কলকাতা থেকে ডিব্রুগড় বা ‘বম্বে’ থেকে লিভারপুল রওনা হবে কোন জাহাজ, সব বিজ্ঞাপনই দেখা যায় ‘ইংলিশম্যান’ কাগজে।

ওই কাগজে ‘স্যার জন লরেন্স’ চলাচলের বিজ্ঞাপনে আবার জুড়ে দেওয়া হত যে চাঁদবালি থেকে আরেকটি স্টিমার কটক পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে যাবে।

ঝড়ের পূর্বাভাস

‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় ২৫শে মের কদিন আগে থেকেই একটানা বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজ ছাড়ার সময়সূচী জানিয়ে।

আবার তার কদিন আগে থেকে এই পূর্বাভাসও ছাপা হচ্ছিল যে সম্ভবত একটা বড় ঝড় আসতে চলেছে সাগরের দিক থেকে, তার ফলে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠবে।

ঝড়ের পূর্বাভাস প্রথম দেখা যায় ‘ইংলিশম্যান’ কাগজের ২৩শে মে তারিখের সংস্করণে, আবহাওয়ার খবরাখবরে। বিভিন্ন আবহাওয়া স্টেশন ২২শে মের যে তথ্য রেকর্ড করে পাঠিয়েছিল কলকাতায়, তাতে দেখা যাচ্ছে ‘ডায়মন্ড আইল্যান্ড’ আর ‘সাগর আইল্যান্ড’ দুই জায়গাতেই সমুদ্র উত্তাল।

তবে ‘স্যার জন লরেন্স’ আর অন্য যে কয়েকটি জাহাজ ২৫শে মে তারিখে রওনা দিয়েছিল সমুদ্রের দিকে, তার ঠিক আগে-পরের কয়েকদিনে নদী বা সাগরের কী অবস্থা থাকবে, তার কোনও পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছয় নি। এটা জানা যাচ্ছে ‘ক্যালকাটা গেজেট’এ ছাপা এক সরকারি চিঠি থেকে।

ওই সাইক্লোন এবং ‘স্যার জন লরেন্স’ সহ একাধিক জাহাজের ক্ষতি, বহু যাত্রীর মৃত্যু নিয়ে কলকাতার ‘পোর্ট অফিসার’ বাংলার সরকারের অর্থ বিভাগের সচিবকে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছিলেন জুন মাসের দু তারিখ।

সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে ওই সমুদ্র পথে ডায়মন্ড হারবার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পাঠানো তথ্য অত্যন্তু জরুরি, কিন্তু সাইক্লোনের আগে ২৪শে মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত সেখান থেকে কোনও তথ্য এসে পৌঁছয় নি।

আবার দুর্ঘটনার পরে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কলকাতা টেলিগ্রাফ পরিষেবা চালু করা হয়ে থাকলে সামুদ্রিক ঝড়ের আরও সঠিক পূর্বাভাস যে পাওয়া যেতে পারত, সেকথাও লেখা হয়েছিল তখনকার পত্রপত্রিকায়।

জাহাজ যখন নিখোঁজ

সেই সময়ে সব জাহাজের সর্বশেষ অবস্থান কাগজে ছাপা হতো । ইংলিশম্যান কাগজের ২৬শে মের সংস্করণে দেখা যাচ্ছে যে ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজটি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে সাগর দ্বীপের কাছে নদীর পশ্চিম ‘চ্যানেল’-এ অবস্থান করছিল আগের রাতে।

এরপরের দিন জাহাজটির আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাগজে ‘স্যার জন লরেন্স’-এর পরবর্তী যাত্রার বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা হয়েই চলেছিল।

মে মাসের ২৭ তারিখ চাঁদবালি থেকে ওই জাহাজের এজেন্টরা কলকাতায় টেলিগ্রাম করে জানান যে ‘স্যার জন লরেন্স’ সেখানে পৌঁছয় নি। এদিকে ততক্ষণে সাইক্লোন যে বড়সড় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, সেটা টের পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

তাই উদ্ধারকাজে কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছিল সরকারি স্টিমার ‘রেসলিউট’ আর ভাড়া করা স্টিমার ‘ম্যাড্রাস’কে।

তারও একদিন পরে সকলেই আন্দাজ করতে পারছিলেন যে ৭৫০ জন যাত্রী নিয়ে রওনা হওয়া ‘স্যার জন লরেন্স’ সম্ভবত সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে।

অন্যদিকে কলকাতার দিকে আসা একটি জাহাজ ‘নেপল’ এর চালকের কাছ থেকে মে মাসের ২৭ তারিখই একটি টেলিগ্রাম আসে কলকাতা বন্দরে।

ওই জাহাজটি সাগর-দ্বীপের কাছে দেখতে পায় বহু ছোটবড় জাহাজ আর স্টিমারের ধ্বংসাবশেষ। সমুদ্রের দিকে যাত্রা করা আরেকটি জাহাজ ‘গোডিভা’কে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যে টাগ-স্টিমার, সেই ‘রিট্রিভার’-এর একজন খালাসীকে জীবিত উদ্ধারও করে ‘নেপল’ জাহাজটি।

ওই খালাসী আব্দুল লতিফই পরে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সরকারি কমিটির কাছে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেদিনের বিধ্বংসী সাইক্লোনের।

তার আগেই অবশ্য ‘ইংলিশম্যান’ কাগজ মি. লতিফের দেওয়া বিবরণী ছেপেছিল।

সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন যে কীভাবে ডুবে যাওয়া এক জাহাজের মাস্তুল ধরে উত্তাল সমুদ্রে তিনি প্রায় ১৭ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। এর মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক তিনি অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে নেপল জাহাজটি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

ছিল না কোনও যাত্রী তালিকা

তখনকার খবরের কাগজ বা সাময়িক পত্র পত্রিকায় এখনকার মতো শিরোনাম থাকত না। তবে এই জাহাজ-ডুবি সে সময়ে এতটাই আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল যে নিয়মিত ইংরেজি আর বাংলা সংবাদপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল।

সাইক্লোনে পড়ে জাহাজ-ডুবিতে যেমন বেশিরভাগ ভারতীয় মারা গিয়েছিলেন, তেমনই মারা গিয়েছিলেন ব্রিটিশরাও।

এদের মধ্যে কয়েকটি জাহাজের অত্যন্ত দক্ষ ক্যাপ্টেনের কথাও খবরের কাগজগুলোতে ছাপা হয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বহু জাহাজ আর ব্যবসায়ীদের, তাই সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারও একটু নড়েচড়ে বসেছিল।

কলকাতার শেরিফ গড়েছিলেন অসহায় ভারতীয় পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা করতে, আর তার পিছনে সমর্থন ছিল বড়লাটেরও।

তারা একটি তদন্ত কমিটি গড়েছিল এই জাহাজ-ডুবি নিয়ে।

অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলি খোঁজ করছিল যে যদি ‘স্যার জন লরেন্স’-এর কোনও জীবিত যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়।

‘রইস অ্যান্ড রায়াৎ’ নামের এক ভারতীয় পত্রিকা হুগলির জনাইতে এরকম কয়েকজন জীবিত যাত্রীর সন্ধান পেয়েছিল। তবে সেই খবর খতিয়ে দেখতে গিয়ে ইংলিশম্যান কাগজ জানতে পারে যে তথ্য সঠিক নয়।

ওই ইংরেজি সংবাদপত্র এই প্রতিবেদনেই লিখেছিল যে ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজের কোনও পূর্ণাঙ্গ যাত্রী তালিকাই ছিল না জাহাজ কোম্পানির কাছে।

ভবিষ্যতে যাতে এভাবে সম্পূর্ণ যাত্রী তালিকা ছাড়া আর কোনও জাহাজ বন্দর না ছাড়তে পারে, সেটাও বলেছিল তারা।

অন্যদিকে ‘বঙ্গবাসী’, ‘ভারতবাসী’-র মতো বহুল প্রচলিত বাংলা সংবাদমাধ্যমে নিয়মিতই সরকারের সমালোচনা করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল।

সেইসব কাগজ খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবে ব্রিটিশ সরকারের ‘বেঙ্গলি ট্র্যান্সলেটার্স অফিস’ অর্থাৎ বাংলা অনুবাদকের দফতর নজর রাখত বাংলা থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সব কাগজের ওপরে।

গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি তারা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠাত সরকারের কাছে। সেইসব রিপোর্ট ছিল ‘গোপনীয়’।

‘বেঙ্গলি ট্র্যান্সলেটার্স অফিস’-এর পাঠানো গোপন রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায়, বন্দর কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত কমিটি গড়েছিল, তা নিয়ে যথেষ্ট অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল জনমানসে।

ঘটনার তিন চার মাস পর পর্যন্তও নিয়মিতই খবরে থাকত ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজডুবির ঘটনা।

যে জীবিত যাত্রীর কথা জানা গেল

তখনকার সংবাদমাধ্যম আর সরকারি নথিতে ওই জাহাজের কোনও যাত্রীই বেঁচে নেই বলে জানানো হলেও অনেক পরে স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন যে ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজের দুইজন যাত্রী বেঁচে ফিরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ছোটবেলার সঙ্গী, পরবর্তীতে তার রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ‘স্যার জন লরেন্স’-এ চেপেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রাখাল।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, “বলরামবাবুর পিতার দেহত্যাগ হইলে পর তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লোকজন খাওয়াইবার জন্য জিনিষপত্র লইয়া তুলসীরাম ঘোষ ও রাখাল অন্যান্য লোকজনের সহিত ‘সার জন লরেন্স’ নামক জাহাজে করিয়া কোঠারে যাইতেছিল।

জাহাজখানি ডায়মন্ডহারবার গিয়া ঝড়ের মুখে পড়িল। ভাগ্যক্রমে জাহাজে মালপত্র রাখিয়া দুইজনে ডায়মন্ডহারবার দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

“কয়েকদিন পরে খবর আসিল ‘সার জন লরেন্স’ ডুবিয়া যাওয়ায় প্রায় সাতশতাধিক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে,” লিখেছিলেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভাগ্যক্রমে জাহাজ-ডুবি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন আরও একজন, যদিও কেন পুরী যাওয়ার পথে জাহাজ ডুবে তার মৃত্যু হল না, কেন তিনি এই ‘পুণ্য’ থেকে বঞ্চিত হলেন, তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল তার মনে।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার আকরগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ’ বইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ’এর প্রথম সভাপতি আনন্দ মোহন বসুর মা উমাকিশোরীর পুরী যাওয়ার কথা ছিল ‘স্যার জন লরেন্স’ এ চেপে। জাহাজ-ডুবির ঘটনা যখন জানা গেল, তার নাতি নাতনিরা তাকে গিয়ে সেই খবর দেন।

“সেই সংবাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন – হায় না জানি আমার পূর্বজন্মের কি পাপই না আছে! আমি কেন সে জাহাজে থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদের প্রাণ যায় তারা ত ধন্য,” লিখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

রেলপথের দাবি

একদিকে যেমন ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি জাহাজ-ডুবি নিয়ে লাগাতার সরকারের সমালোচনা করে চলেছিল, তার মধ্যেই দাবি উঠতে শুরু করেছিল কলকাতা-হাওড়ার সঙ্গে কটক হয়ে পুরীর সরাসরি রেল যোগাযোগ চালু করা হোক।

সেই দাবি অবশ্য আগে থেকেই তুলছিলেন ওড়িশার মানুষ।

ওড়িশার ইতিহাসের গবেষক ড. গনেশ্বর নায়েক তার এক গবেষণাপত্রে লিখেছেন যে ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষে ওড়িশার এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

তখনই ব্রিটিশ সরকার অনুধাবন করতে পারে যে ওড়িশার দিকে তারা ঠিকমতো নজর দেয় নি। তাই ১৮৬৭ সালের ‘ফেমিন কমিশন’ পরামর্শ দেয় যে ওড়িশার উন্নয়নের জন্য রাস্তা, বন্দর আর খাল তৈরি করতে হবে।

তারা রেলপথের কথা বলে নি যদিও। কিন্তু ওড়িশার মানুষের পক্ষ থেকে দাবি জোরালো হতে থাকে।

ড. নায়েক লিখেছেন যে, ১৮৮১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশন পরামর্শ দেয় যে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি রুখতে দ্রুত রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করা উচিত।

অবশেষে ‘স্যার জন লরেন্স’ ডুবে যাওয়া কয়েক মাস আগে, নয়ই মার্চ, ১৮৮৭ সালে সরকার এবং ‘বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানি’র সঙ্গে চুক্তি হয় যে নাগপুর থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত তাদের যে চালু রেল লাইন আছে, তা ওড়িশাতেও সম্প্রসারিত করবে তারা।

এদিকে জাহাজ-ডুবির পর থেকে বাংলার তরফেও চাপ বাড়ছিল হাওড়া থেকে কটক রেল সংযোগের।

গবেষক অনিল ধীর বলছিলেন, “আগে থেকেই একটা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল রেল সংযোগের কিন্তু অর্থকরী দিক থেকে ছত্তিশগড় আর নাগপুরের মধ্যে সংযোগের দিকেই তাদের নজর বেশি ছিল।

তবে ‘স্যার জন লরেন্স’ ডুবে যাওয়া এবং আরও বহু জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি দেখে সেই কলকাতা কটক আর পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করে সরকার।“

হাওড়া-কটক রেল সংযোগের জন্য সার্ভে করার নির্দেশ জারি হয় ১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসে।

আর সম্পূর্ণ রেল লাইন তৈরি হয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে ১৮৯৯-১৯০০ সালে, এমন তথ্যই পাওয়া যায় সাউথ ইস্টার্ন রেলেও ওয়েবসাইটে।

ইতিহাস খোঁজা শুরু

প্রায় বছর সাতেক আগে ইন্টারনেটেই নজরে এসেছিল একটা ছোট্ট, ঝাপসা হয়ে যাওয়া মার্বেল ফলকের ছবি, সঙ্গে একটি লেখা।

ওই ফলকটি কলকাতার গঙ্গার ঘাটে স্থাপন করেছিলেন কয়েকজন ইংরেজ নারী। ইংরেজি আর বাংলায়, প্রায় অক্ষর উঠে যাওয়া অবস্থাতেও যেটুকু পড়া গিয়েছিল ছবি থেকে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল ‘স্যার জন লরেন্স’ জাহাজ-ডুবিতে নিহত নারী ও শিশুদের স্মরণ করার জন্যই ‘কয়েকজন ইংরেজ নারী’ ওই ফলক লাগিয়েছিলেন।

কিন্তু কলকাতার গঙ্গা, যার নাম আসলে ভাগীরথী, তার তীরে তো বহু ঘাট রয়েছে – কোথায় খুঁজব! আর সূত্র বলতে ইন্টারনেটে পাওয়া একটি মাত্র ছবি।

একটা সূত্র থেকে জানতে পারলাম সম্ভবত এখনকার যে পোস্তা-বড়বাজার অঞ্চল সেখানকারই জগন্নাথ ঘাট থেকে ছেড়েছিল ওই জাহাজ।

প্রখর রোদ্দুর মাথায় করে প্রথম একদিন গেলাম কলকাতার হাওড়া ব্রিজের উত্তর দিকে জগন্নাথ ঘাটে। চারদিক ঘুরে কোথাও পেলাম না ওই মার্বেল ফলক।

বহু মানুষ ওই ঘাটেই বসবাস করেন, তাদের ছবিও দেখালাম। একেকজন একদিকে নির্দেশ দিতে থাকলেন, কেউ বললেন, ‘এত বছর আগের ঘটনা আমি কেন আমার বাপ-ঠাকুর্দাও এখানে তখন আসেন নি।‘

কেউ বললেন, ‘ওইদিকে যান – ওমুক মন্দিরে, সেখানে এরকম একটা ফলক দেখেছি।‘

একজন, বয়সে তরুণ, সম্ভবত জঞ্জাল পরিষ্কার করেন – কারণ তার হাতে একটা বড় ঝাড়ু ছিল, তিনি বললেন, “এই যে রঙের ঘাট দেখছি, সেটা লাল ঘাট হবে। ওখানেই এরকম ডিজাইনের খাম্বা আছে আর লাল রঙ।“

সেটা কোথায় জানতে চাওয়া আমাকে একটা পথ বলে দিলেন ওই তরুণ।

হাওড়া ব্রিজ, যার সরকারি নাম রবীন্দ্র সেতু, তার নীচ দিয়ে ফুলের বাজারে চলে গেলেই নাকি ওই লাল ঘাট।

শেষমেশ ওই ঘাটে পৌঁছিয়ে দেখলাম সেটির আনুষ্ঠানিক নাম হল দূর্গাপ্রসাদ ছোটেলাল (মতান্তরে ছোটুলাল) ঘাট।

লোকমুখে সেটাই হয়ে গেছে লাল ঘাট।

বাইরে থেকে ঘাটের ডিজাইন দেখেই আন্দাজ করছিলাম যে সম্ভবত পৌঁছিয়েছি আমার গন্তব্যে।

পরে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখলাম ওই দূর্গাপ্রসাদ ছোটেলাল ছিলেন সেই সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের এক নামজাদা উকিল।

তিনিই ওই ঘাটটি বানিয়েছিলেন, এখন অবশ্য সরকারই ঘাটটির সংস্কার আর দেখভালের দায়িত্বে। সেখানে বহু পরিবার এখন বসবাস করে, একদিকে আছে একটা কুস্তিগিরের আখড়া।

বেশি খুঁজতে হয় নি। ঘাটের নামার আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম সেই প্রায় মুছে যাওয়া মাইল ফলকটি। তার নিচেই প্লাস্টিকের চাদর টাঙ্গিয়ে সংসার পেতেছে কোনও পরিবার।

ওই ফলকে ইংরেজি আর বাংলায় লেখা আছে “ইং ১৮৮৭ সালের ২৫-এ মে তারিখের ঝটিকাবর্ত্তে সার জন লারেন্স বাষ্পীয় জাহাজের সহিত যে সকল তীর্থযাত্রী, অধিকাংশ স্ত্রীলোক, জলমগ্ন হইয়াছেন তাহাদিগের স্মরণার্থে কয়েকটি ইংরাজ রমণী কর্তৃক এই প্রস্তর ফলকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।“

এই ফলকই কলকাতার সবথেকে ভয়াবহ জাহাজ-ডুবির একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বেঁচে আছে ১৩৭ বছর পরেও। সূত্র: বিবিসি বাংলা